Musik und Literatur - meine schönsten nebensachen der welt

Vor der Literatur war die Musik. Deshalb beginnen wir mit ihr. Durchstöbern wir zunächst die Musikecke meines Gartens...

IM ANFANG WAR DIE "QUETSCHKOMMODE"

Als kleiner Knirps stand ich oft staunend vor dem Kontrabass meines Großvaters. Ich bewunderte meinen Opa, der diesem riesigen Instrument in einer Combo mit dem

bombastischen Namen "The Gershwins" kellertiefe Töne entlockte. Ich knöpfte die Schutzplane auf, zupfte an den Saiten und lauschte ehrfürchtig dem Growl, der sich aus den Tiefen des mächtigen

Resonanzkörpers seinen Weg durch die f-Löcher bahnte.

Für mich selbst war ein anderes Musikinstrument vorbestimmt. Da meinen Eltern die Anschaffung eines Klaviers nur so auf Verdacht zu kostspielig war,

durfte ich meine ersten musikalischen Gehversuche Foto: Heinz Boxberger

mit einem weniger kostenintensiven Tasteninstrument unternehmen.

Akkordeon zu erlernen unter der Anleitung einer Musiklehrerin war nicht immer das reinste Vergnügen. Da war viel regelmäßiges Üben angesagt! Meine Lehrmeisterin

bestand zudem darauf, dass ihre Schüler*innen vom Blatt spielten, das heißt Noten lesen können mussten. Immerhin schaffte ich es mit einer gewissen Anstelligkeit, als ständiges Mitglied in das

örtliche Akkordeonorchester aufgenommen zu werden und am jährlichen Solovorspiel teilnehmen zu dürfen. Das Foto zeigt den Autor an seinem zehnten Geburtstag mit seinem zweiten Hohner

Akkordeon.

Gut 30 Jahre später entdeckte ich im Schaufenster eines Magdeburger Trödlers ein kleines Schifferklavier (Traviata), das in etwa meinem ersten Hohner-Akkordeon entspricht (2 Oktaven, 2 Register, 32 Bässe). Ich musste es haben, aus reiner Nostalgie.

Es ist immer noch in gutem Zustand, spielbar und ohne äußere Beschädigungen. Höchstwahrscheinlich wurde es anfangs der 50er Jahre in Zwota bei Klingenthal in Sachsen von der Firma Thoß hergestellt.

In einem so betagten Akkordeon können sich nach übereinstimmenden Aussagen von Fachleuten eine Menge Baustellen angesammelt haben. Die Instand-setzung und Neustimmung durch eine Fachwerkstatt wäre relativ kostspielig. Ich werde das Instrument deshalb den Akkordeonbauschüler*innen der Berufsfachschule in Klingenthal schenken, die an überholungsbedürftigen Akkordeons ihr handwerkliches Können optimieren.

Ich danke Robert Thoß (Zwota) und Andreas Schertel (Klingenthal) für die Informationen über das Instrument.

DIE INITIALZÜNDUNG: EIN POWERAKKORD VON TONy iommi (1971)

Sieben Jahre lebte ich arglos innerhalb meines eng be-grenzten musikalischen Horizonts. Eines Tages bekam ich durch Zufall eine Langspielplatte mit einem

merkwürdi-gen Cover in die

Hände: ein Säbel schwingender Super-held sprinted angriffslustig nächtens auf den Betrachter zu. Auf dem Großfoto auf den Innenseiten der Plattenhül-le musterten mich vier

langhaarige Typen mit herablass-enden Blicken (sie ahnten wohl selbst nicht, dass ihre Truppe "Black Sabbath" die

Urmutter aller Dunkelkapellen werden sollte). Welche Instrumente diese Burschen wohl spielten?

Ahnungslos legte ich die LP auf den Plattenteller - und wurde von einem brachialen Sound geradezu plattge-walzt. So etwas hatte ich meiner Lebtage noch nicht gehört! Das Intro von "War Pigs" - eine Serie hammerstarker Powerakkorde, die lang ausgehalten, von Tony souverän kontrolliert in ihre Obertöne umkippen - drückte tonnenschwer wie zähflüssige Lava aus den Lautsprechern, die bislang lediglich seichten Schlager zu verarbeiten gehabt hatten. Was für ein Sound! Ich spielte die Platte so häufig ab, bis die Rillen nahezu eingeebnet waren. Der Titel ist aus gegebenem Anlass auch heute noch hörenswert.

Im Vergleich zur 1971er Plattenaufnahme ist diese Live-Version 46 Jahre später um einen Ganzton tiefer intoniert (Tony spielt allem Anschein nach eine

Baritongitarre). Dadurch wirkt der Sound noch düsterer und bedrohlicher. Unheimlich, wie Tony seiner Gibson SG durch Aufdrehen des Lautstärke-reglers noch vor dem allerersten Akkord ein

teuflisches Fauchen entlockt ...

Von nun an durchstöberte ich gierig die Plattenläden nach wei-teren Scheiben abseits des radiotauglichen Mainstreams. Ein Plattencover erregte ganz besonders mein Interesse: fünf andere langhaarige Typen blickten wie aus Stein in den Mount Rushmore gemeiselt sehr ernst, ja geradezu trotzig in die Weltgeschichte ("Deep Purple in Rock"). Der Musikstil hielt, was die five angry men versprachen: aggressiver, kompromisslos lauter Hardrock mit pfeilschnellen Gitarrensoli.

Mit dieser 1970 erschienenen LP setzte sich der extrem aggres-siv und risikofreudig spielende Gitarrist Ritchie Blackmore (2. v. l.) gegen den eher klassisch orientierten Organisten Jon Lord (Mitte) durch. "In Rock" pulverisierte alles zuvor Dagewesene.

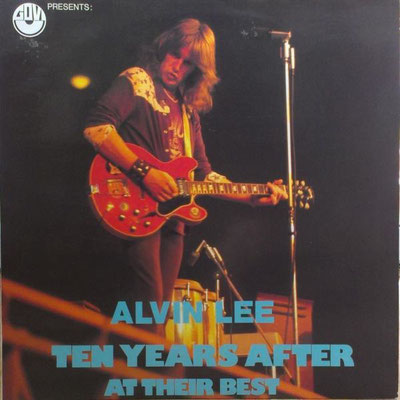

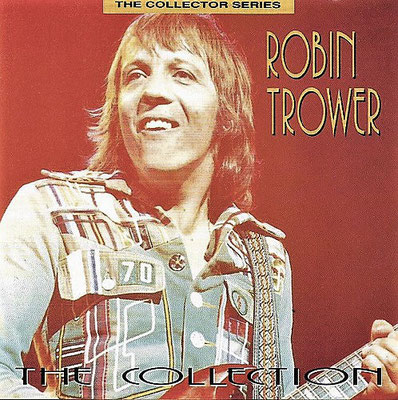

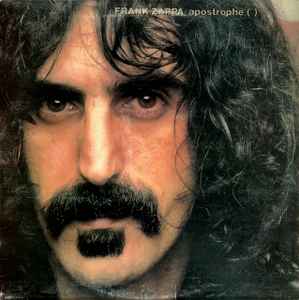

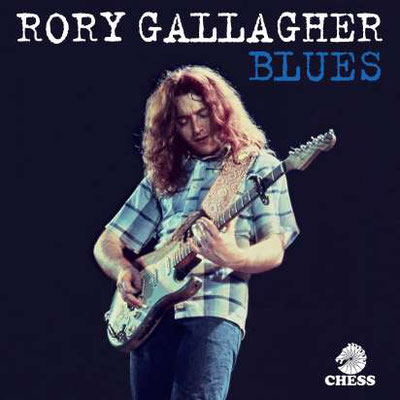

Vom Soundgewitter "Speed King" vollständig überwältigt entsagte ich dem Schifferklavier mit sofortiger Wirkung. Die Wände meines Zimmers wurden mit Postern meiner Helden gepflastert: Tony Iommi (Black Sabbath), Ritchie Blackmore (Deep Purple), Jimmy Page (Led Zeppelin), Jeff Beck (Jeff Beck Group), Alvin Lee (Ten Years After), David Gilmour (Pink Floyd), Rory Gallagher (Taste), Jan Akkerman (Focus) und viele andere damals angesagte Gitarreros, die heute die Rock 'n' Roll Hall of Fame bevölkern.

Auswahl meiner frühen wegweisenden Rock- und Bluesmusiker

Klickt einfach auf die Plattencover. Dann erfahrt ihr ein wenig über die musikalische Ausrichtung der Interpreten.

DIE ERSTE ELEKTRISCHE KLAMPFE (1971)

Mein Entschluss stand felsenfest: über Bord mit dem biederen Schifferklavier! Ich wollte E-Gitarre spielen wie meine Helden auf Platte. Zum Glück wurde im Katalog eines damals populären Versandhauses für kleines Geld ein Set bestehend aus Gitarre und einer Verstärker/Lautsprecher-Einheit mit 5 Watt Leistung angeboten. Schließlich kapitu-lierten meine Eltern vor der Penetranz ihres Sprößlings und füllten die Bestellkarte aus. Die Rechnung wurde zum Teil mit dem Erlös des Akkordeonverkaufs beglichen.

Das rotlackierte Instrument (Bild links) war der Gibson SG, der Gitarre Tony Iommis, nachempfunden - zumindest optisch. Es verfügte über zwei in Kunstharz gegossene no-name-Tonabnehmer und vier Drehknöpfe, mit denen man

Foto: Evelyn Boxberger

irgendwas regeln können sollte; so genau wusste ich das nämlich nicht. Hauptsache, die Gitarre hatte wie eine Fender Stratocaster einen prestigeträchtigen "Jammerhaken" (Vibratohebel zur

Modulation der Saitenspannung und somit der Tonhöhe), von dem Jeff Beck (RIP) und Ritchie Blackmore auch heute noch ausgiebig Gebrauch machen bzw. machten.

Um es gleich vorweg zu sagen: vom Gitarrespielen hatte ich so viel Ahnung wie ein Imker vom Walfang. Ein Lehrbuch kam für mich jedoch nicht in Frage. Professionelle Hilfe durch eine(n) Gitarrenlehrer(in)? Hör mir doch auf! Die Art von Musik, die ich spielen wollte hatte noch nicht in die Lehrfibeln für Schlag-gitarre Eingang gefunden. Gitarrenlehrer*innen anerkannten ausschließlich die akustische Wander-gitarre. Ihr Repertoire ging über "Im Frühtau zu Berge" nicht hinaus. Die Erinnerung an das monotone Bimsen sterbenslangweiliger Akkordeon-Etüden war noch zu fest in meinem Gedächtnis verankert. Schließlich hatten sich fast alle meine virtuosen Vorbilder ihr Spiel selbst beigebracht. Es schien also gar nicht so schwer zu sein. Ich besorgte mir einen schwarzen Hut, um auszusehen wie Ritchie Blackmore und los ging's ... erst mal nicht.

lehrjahre sind keine herrenjahre

wie bringe ich sie nur in stimmung?

Erst mal schmerzten mir die Fingerkuppen der Greifhand, und zwar mordsmäßig. Die hochsensiblen Fingerspitzen waren bisher nur den Kontakt zu den glatten Akkordeontasten gewohnt. Mit den rauen, harten Stahlsaiten (roundwounds) kamen sie über-haupt nicht zurecht ("Steckt der Gitarrist mal in der Krise, war'n die Saiten wieder miese" kalauert der Saitenhersteller Pyramid). Doch Schmerz beisaite, pflegt Hermann Skibbe zu sagen. Der Wechsel auf flachumwickelte Saiten (flatwounds) brachte aber auch nur bedingt Erleichterung. Es dauert eben, bis sich eine schützende Hornhaut bildet.

Meine Strategie, nach Gehör zu spielen, ging ebenfalls nicht auf. Ich wusste nicht einmal, wie man eine Gitarre stimmt. Ein als Arpeggio angeschlagener E Dur-Akkord (zu hören auf dem Hendrix-Album "Live on Isle of Wight) interpretierte ich naiv als Grundstimmung und verpasste den Saiten die entsprechende Spannung. Erst ein Freund, dem ich meine Errungenschaft stolz präsentierte, erklärte mir, dass die Saiten auf die Töne

e - h - g - d - a - e

(ein huhn geht durch australien eierlegen)

oder anders herum:

eine alte dame geht heute essen

zu stimmen sind.

Um die Frequenzen zukünftig verlässlich zu treffen, besorgte ich mir eine Stimmpfeife (auf dem Foto in der Mitte). Später genügte mir eine Stimmgabel und der Kammerton a (440 Hertz) als Referenz, um die restlichen Töne exakt zu treffen. Nun konnte ich daran gehen, mir die Grundzüge des Spielens draufzuschaffen.

Im Laufe der Zeit mochten sich spieltechnische Fortschritte eingestellt haben, doch vom klassischen Rocksound blieb ich meilenweit entfernt. Zwar hatte ich im Musikunterricht einiges über Harmonien, Akkordstrukturen und diverse Tonleitern gelernt, doch die Finger waren nicht immer dazu zu bewegen, diese auch zu erklimmen. Das dämpfte meine Motivation erheblich. Doch mittlerweile hatte ich eine Stilrichtung entdeckt, die mich mindestens genauso faszinierte wie die Rockmusik: Ich wandte mich dem Blues zu.

In the beginning

Fotos: Evelyn Boxberger

"SAITENSPRUNG" Nr. 1 : Unplugged wird "in" (1977)

Ich war der reinen Rockmusik nicht gänzlich untreu geworden, fühlte mich aber mittlerweile stärker vom Blues angesprochen. Weiße Gitarristen der "British Blues Explosion" wie Eric Clapton und Rory Gallagher hatten mich rasch in den Bann dieser großartigen, hochgradig emotionalen Musik gezogen. Durch ihre Bluesinterpretationen wurde ich auf den echten, den schwarzen Blues und seine Protagonisten wie John Lee Hooker, die drei Kings (B.B., Freddie und Albert) und viele andere amerikanische Blueser (Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan, Walter Trout ...) aufmerksam.

Da man ihn langsamer spielt, schien mir der Blues spieltechnisch simpler zu sein als der schnell ratternde

Rock 'n' Roll. Später belehrte mich der virtuose Gitarrist Paul Gilbert in dem Interview "Blues versus Metal" eines Besseren.

Der von Saitenkünstlern wie Joe Satriani, Steve Vai und John Petrucci beeinflusste Australier Plini, bekannt für sein Faible für die lydische Tonleiter und komplexe Rhythmik, verkündete zur Überraschung vieler seiner Fans: "Je länger ich mich für Musik interessiere, umso deutlicher wird mir, dass Blues die beste Musikrichtung ist".

Bei meiner eingehenden Beschäftigung mit den so genannten "progressiven" Musikstilen kristallisierte sich mit der Zeit eine erstaunliche Erkenntnis heraus:

"Ich [...] habe [...] entdeckt, wie omnipräsent Strukturen und Konzepte aus dem Blues in der Musik sind. Man [...] entdeckt [...] die Wichtigkeit des Blues. Dies gilt ganz sicher für Rockmusik bis zum Anfang der 90er-Jahre" (Peter Fischer, Gitarre&Bass 7/2022).

Auch Hermann Skibbe "kann es nicht oft genug betonen, [dass der Blues der] Ursprung so ziemlich jeder poularmusikalischen Spielart [ist] (Guitar 1/2023).

Die Bluesgitarrist*innen kamen und kommen im Vergleich zu ihren Kolleg*innen von der härteren Saitentraktion auch heute noch mit weniger Verzerrung aus. Einige - auch Gallagher und Clapton - verzichteten zuweilen ganz auf elektrische Verstärkung. "Unplugged" zu spielen kam geradezu in Mode. Anlass genug, mir eine akustische Gitarre des niederländischen Herstellers Egmond zuzulegen (auf dem Foto hält sie eine Freundin in den Armen). Immerhin hatte auch der Astrophysiker Dr. Brian May seine außergewöhnliche Gitarristenlaufbahn in der Gruppe "Queen" mit einer Egmond begonnen ...

Natürlich machte ich mir auch mit der akustischen das Leben unnötig schwer. Statt die serienmäßigen Nylonsaiten draufzulassen, zog ich Stahlsaiten der Marke La Bella sweet talkin´ bronze auf, weil ich die im Blues gebräuchliche Flaschenhalstechnik (auch "bottleneck" oder "slide" genannt) praktizieren wollte - was gründlich daneben ging. Zwar be-sorgte ich mir ein bottleneck aus Metall, doch das Ergebnis meiner Bemühungen taugte eher dazu, rattenscharfe Kater unter Vorspielung falscher Tatsachen in unser Haus zu locken. Außerdem malträtierten die rauen Saiten wieder gehörig meine Fingerkuppen. Abgesehen davon fiel mir das Greifen auf dem nicht gewölbten Griffbrett recht schwer. Der "Saitensprung" brachte also nicht die erhoffte Befriedigung. Die akustische Gitarre verschenkte ich irgendwann; nicht zuletzt deshalb, weil sich ein Freund unachtsam auf das Instrument gesetzt hatte und die Fichtendecke durch diese unsensible Behandlung von einem unschönen Riss im Holz verunstaltet wurde.

NEUE GITARRE (1978) - aber IMMER NOCH KEIN ROCKIGER "SOUND"

Neben meiner spieltechnischen Unzulänglichkeit frustrierte mich bald noch ein anderer Umstand: die Gitarre klang einfach nicht nach Ritchie Blackmore, Tony Iommi oder Jimmy Page. Ganz gleich, wie sehr ich an den Potentio-metern drehte oder wie weit ich den Verstärker aufriss: der Sound war immer "dünn" und "clean". Von einem fetten Rockbrett nicht die Spur. Doch eine unverzerrte Rockgitarre ist keine echte Rockgitarre. Sollte es den Tonabnehmern der billigen Kaufhausgitarre womöglich an der nötigen Dynamik gebrechen?

Nach ein paar Jahren hatte ich die Nase voll. Nachdem die rote Kaufhausgitarre einen willigen Abnehmer gefunden hatte, stürmte ich wildentschlossen in ein Heidelberger Musikfachgeschäft. Eine echte Fender Stratocaster war für mich unerschwinglich, aber die japanische Firma Luxor bot für umgerechnet etwa 125 € eine täuschend ähnliche Replika in klassischer Fender Sunburst-Lackierung an (im Bild rechts neben der Kaufhausgitarre). Dass ihr Korpus aus billigem Pressholz bestand, wusste ich damals nicht und es hätte mich auch nicht gestört, denn man sah es ihr nicht an. Durch das aufgeleimte Deckenfurnier und die fendrige Lackierung glich die Gitarre äußerlich einer Stratocaster auf's Haar. Auf der Heimfahrt malte ich mir aus, wie in Kürze das weltberühmte Riff zu "Smoke on the water" in blackmorescher Manier aus dem Lautsprecher krachen würde.

Ihr habt es sicher erraten: ´s war wieder nix. Zwar standen mir nun statt zwei Tonabnehmern drei Pickups zur Verfügung, doch der heißersehnte Stratocastersound wollte sich trotz allem wieder nicht einstellen. Es war wie verhext.

Wo, in drei Teufels Namen, lag der Fehler?

"SAITENSPRUNG" Nr. 2: die Entdeckung der tiefen Frequenzen (1979)

Von der E-Gitarre hatte ich erst mal genug. Ich hängte sie an den sprich-wörtlichen Nagel - jedenfalls vorerst. Als einer meiner Mitschüler einen elektri-schen Bass der Marke Yamato (ein Nachbau des Gibson SG) für umgerech-net 125 € verkaufte, griff ich sofort zu. Mit seinem short-scale-Griffbrett war das Instrument besonders für Anfänger wie mich bestens geeignet, die niederen Gefilde der Tonalität zu erkunden. Basst scho!

Und tatsächlich: obwohl der Laut-sprecher meines kleinen Kofferverstärkers nicht für die tiefen Frequenzen ausgelegt war, war der Sound stark genug, dass mich Freunde baten, in ihrer Schülerband die Rolle des Tieftonzupfers zu übernehmen und der Gitarre und dem Klavier die nötige Basis zu verschaffen. Der "Saitensprung" hatte meinen musikalischen Seelenfrieden wiederhergestellt - vorerst.

WATT NUN? (1981)

Mit der Bassgitarre ließen sich dem kleinen Köfferchen ganz brauchbare Töne entlocken, zumindest damals, als ich noch im Schülertrio spielte, das zudem keine Ambitionen hegte, vor Publikum aufzutreten. Doch die Gitarre klang nach wie vor nach - nichts!

An den Instrumenten konnte es nicht liegen. Blieb als einziger Schuldiger für den schwindsüchtigen Sound nur der kleine Kofferverstärker mit seinen bescheidenen 5 Watt Leistung. Zum Vergleich: Ritchie Blackmore spielte über einen britischen Marshall-Verstärker mit überirdischen 200 Watt! Doch bereits "Amps" mit weniger, aber durchaus ordentlichen Ausgangsleistungen waren von meinem begrenzten Budget nicht zu stemmen.

Die Lösung brachte ein Blick in den Kleinanzeigenteil der Lokalzeitung. Da bot jemand einen 100-Watt (!)-Verstärker aus den frühen 1970er Jahren für umgerechnet 300 € an. Mittlerweile war ich Student und durch einen einträglichen Nebenjob zu etwas Geld gekommen. Also kaufte ich das Ding. Dass es sich dabei eigentlich um einen Monitor handelte, focht mich nicht weiter an. Ich hatte allerdings nicht mit dem exorbitanten Gewicht des Teils gerechnet. Statt es später mit dem Auto abholen zu lassen, schleppte ich den bleischweren Monitor vor lauter Gier im Schweiße meines Angesichts nach Hause (ich schätze, es brachte mindestens 35 Kilogramm auf die Waage). Ich war selten so fix und fertig gewesen - aber auch so glücklich. Nun endlich, endlich wollte ich es so richtig krachen lassen, mit Rückkopplungen, satter Verzerrung und allem, was zu einer zünftigen Rockperformance dazugehört.

Der schwergewichtige Monitor war ein echtes Profi-gerät des britischen Herstellers HH Electronics. Mittels eines klappbaren Metallbügels konnte der Monitor nach hinten geneigt aufgestellt werden (Tilt-Back-Ständer). So gelangt mehr vom Sound ans Ohr des Spielers, statt nur die Hosenbeine flattern zu lassen. Sogar das Display war bühnentauglich be-leuchtet. Das hohe Gewicht war dem gewaltigen 12 Zoll-Lautsprecher geschuldet (Dual Concentric Speaker), unter dessen Membran sich wohl ein mühlsteingroßer Magnet verbarg. Gab es an mei-nem alten Verstärkerköfferchen lediglich einen Lautstärkeregler, standen mir nun noch drei weitere, äußerst effektive Potentiometer zur Verfügung.

Der Monitor besaß eine Low- und eine High-Input-Eingangsbuchse. Mit Low Input ließ sich die Aus-gangsleistung der Röhrenendstufe durch das Weg-schalten von Röhren reduzieren bzw. halbieren. Diese Leistungsreduzierung ermöglichte es, in der Endstufe auch bei niedriger Lautstärke einen mög-lichst "fetten" Sound zu erhalten. Allerdings unterlie-gen die Röhren dann einem ungleichmäßigen Ver-schleiß.

Stöpselte man die Bassgitarre ein, lieferten die Röhren im Zusammenspiel mit dem Zwölfzöller einen satten, druckvollen Basston, der einem selbst im low input Modus durch Mark und Bein ging. Der Klang war zwar von ganz anderer Art als der holzige Knarz, den ich vom Kontrabass meines Großvaters in Erinnerung hatte, aber es machte richtig Spass, Basslinien von Roger Waters (Pink Floyd), John Paul Jones (Led Zeppelin) oder Geezer Butler (Black Sabbath) mit- oder nachzuspielen. Instrument und Verstärkung ergänzten sich hier offensichtlich sehr gut, wenn man die Regler am Monitor und an der Bassgitarre sinnvoll koordinierte.

Mit Hilfe von "Treble" und "Bass" ließen sich der Bassanteil und die Höhen in verschiedenen Verhält-nissen mischen. So stand mir eine beachtliche Zahl unterschiedlicher Sounds zur Verfügung. Die Luxor klang wegen der hochwertigen Röhren und des Profilautsprechers im Vergleich mit meinem Billig-köfferchen wirklich edel - aber leider immer nur nach Chris Rea (sorry, nichts gegen Chris Rea) statt nach Billy Gibbons. Trotz der ungeheuren 100 Watt war der Sound immer noch "clean". Die Endstufen-röhren in die Sättigung zu treiben, bis der Amp womöglich doch zu "zerren" beginnt, daran war in einer zivilisierten Wohngegend nicht zu denken. Das hätte den sozialen Frieden der gesamten Umgebung auf´s Äußerste bedroht. Ich war der Verzweiflung nahe. Was musste ich noch alles unternehmen, damit mein Sound sich wenigstens an den meiner Vorbilder annähert?

E-Gitarre Nr. 3: die shreddermaschine (1995)

Die Luxor wurde 1997 an eine junge Gitarristin weiterverkauft. Lange hielt ich es so ganz ohne Gitarre aber nicht aus. Meine Wahl fiel auf eine flaschengrüne Strat-Style Gitarre, die ich mir in einem Tübinger Musikgeschäft be-sorgte (es könnte eine Squier gewesen sein). Die hing mir mit ihren 4,5 kg aber so blei-schwer am Hals, dass ich sie bald wieder in Zahlung gab.

Ihre Nachfolgerin war eine japanische, in Korea gefertigte Ibanez aus der Reb Beach Model Serie (RBM 10). Bereits deren schlank geformter Korpus mit messerscharf

gefrästen Konturen hätte mir verraten sollen, welche Klientel sich hier angesprochen fühlen darf. Mit ihr hatte ich denn auch einen viele Jahre währenden, heftigen Kampf auszufechten, ehe

es mir gelang, mir dieses hochkomplexe Biest wirklich dienstbar zu machen. So ist das eben, wenn man von einem Renault R4 auf einen Maserati umsteigen will.

Doch selbst einem Profi wie dem Gitarristen der schwedischen Gruppe "The Hellacopters" fliegt nicht alles zu. Andreas Svensson wusste nach eigenen Aussagen erst nach dreißig Jahren, wie man eine

Gibson ES-335 zähmt. Das ist sicher Tiefstapelei auf hohem Niveau, zumal besagte ES-335 wesentlich simpler konstruiert ist als eine Ibanez RBM. Das Statement zeigt aber, dass spezielle Gitarren

ihren Spieler*innen einiges an Geduld und Leidensfähigkeit abverlangen können.

Reb Beach (Foto links), der Namensgeber, mit seiner Ibanez Signature. Der Amerikaner spielte und spielt seit den 1980er Jahren in so unterschiedlichen Gruppen wie Winger, Dokken, The Mob und Whitesnake.

Ibanez hat mit dem Signature Model die speziellen Vorgaben des Musikers konsequent umgesetzt. Nicht jedes technische feature finde ich gelungen (s. unten), aber der Klang, der Sound!

Lassen wir den Meister selbst in die Saiten greifen...

Diese Fingerakrobatik lässt jeden Dilettanten in tiefer Demut das Haupt neigen.

Meine eigene RBM ist natürlich nicht das teure japanische Original. Der preisgünstigere Nachbau aus Korea ist aber auch nicht von schlechten Eltern.

Übrigens: wem der Name Ibanez spanisch vorkommt, liegt nicht verkehrt. 1929 importierten die Japaner Gitarren des spanischen Gitarrenbauers Salvador Ibáñez. Später fertigten sie eigene Saiteninstrumente unter Beibehaltung des Namens. So verhalf japanische

Geschäftstüchtigkeit am anderen Ende der Welt Señor Salvador Ibáñez zur

Unsterblichkeit...

Das Instrument hat alles, was ein Rock- oder Metal-Gitarristenherz höher schlagen lässt. Eddie van Halen hatte gerade die E-Gitarre evolutioniert und die RBM verfügte bereits über einige moderne features (die könnt Ihr auf der Seite "Gitarren&Gear" nachlesen). Der Lautstärkeregler liegt für meinen Geschmack etwas ungünstig; manchmal wird er beim Spielen unbeabsichtigt betätigt oder er steht dem Vibratohebel im Weg. Aber Reb hat es halt so gewollt...

Allein das wunderschöne Shaping des unlackierten Corpus ist eine Augenweide! Von der Haptik des lediglich geölten, offenporigen Tonholzes ganz zu schweigen. Die beiden cutaways (Hörner) erinnern an zuschnappende Scheren eines Krebses - oder an die Zangen eines Hirschkäfers beim Angriff.

Allerdings besteht sie auch dank der komplexen Bridge und dem schwebenden Floyd Rose Vibratosystem aus einer Unmenge kleiner und kleinster Bestandteile. Dreimal dürft Ihr raten: natürlich hatte ich null Ahnung, welche Funktion die Schalter, Rändelschrauben und die ganzen dreh- und verschiebbaren Kleinteile haben.

Beispiel gefällig? (Aber bitte nicht lachen). Um die Gitarre zu stimmen löste ich immer erst umständlich mit einem Inbusschlüssel die drei Klemmböckchen zwischen

Kopfplatte und Hals (wo bei anderen Gitarren der Sattel zu finden ist), statt die dafür vorgesehenen Feinstimmer am Steg zu benutzen. Ich hatte weder eine Ahnung, welche Tonabnehmer da verbaut

waren, noch was es mit den beiden Kipp-schaltern auf dem golden glänzenden Schlagbrett auf sich hat. Dass sie je nach Stellung den Sound verändern, konnte man ja hören. Doch das

Schaltungstechnische, das sich in den rückwärtigen E-Fächern verbirgt, war mir ein Buch mit sieben Siegeln. Mittlerweile war mir's Schnuppe; es kam ja doch kein vernünftiger Sound dabei

heraus.

...man muss nur wissen, w0 was steht (1996)

Aus beruflichen Gründen trat die Hausmusik stärker in den Hintergrund. Die Yamato Bassgitarre wechselte erneut den Besitzer (leider, denn heute wäre sie mindestens 400 € wert). Die Ibanez durfte bleiben, obwohl mich das widerspenstige Biest nach wie vor jede Menge Nerven kostete. Sie war einfach nicht zu zähmen und am Ende so verbastelt, dass man sie kaum noch spielbar nennen konnte.

In einem Musikfachgeschäft hätte ich mich natürlich schlau machen können. Aber Sturheit und Stolz, die unzertrennlichen Geschwister, flüsterten mir ein, ich könne, ja ich müsse das selbst hinbekommen.

Damals war ich hin und wieder beruflich auf Reisen. Gewöhnlich versorgte ich mich in Bahnhofs- und Flughafenkiosken mit Lesestoff. Eines Tages fiel mir auf dem Cover einer Fachzeitschrift für Musiker eine Ibanez-Gitarre auf, die meinem Biest bis auf die grelle Kriegsbe-malung sehr ähnlich sah. Ich blätterte in dem Magazin - und kaufte es. Beim Lesen fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren: dieses Fachmagazin hätte ich schon viel früher zu Rate ziehen sollen. Die Tür zur Welt der Gitarren stand urplötzlich weit offen.

jetzt geht´s los!

Nun hatte ich die Informationsquelle gefunden, die ich so lange nicht vermisst hatte! Ich erfuhr eine Menge interessanter Details über meine Ibanez, z.B. dass

die höhenverstellbaren Tonabnehmer am Hals und in der Mitte nach der Fenderschen single coil-Technik (Einspuler)

konstruiert sind, während am Steg ein Pickup nach dem Humbucker-Prinzip (Doppel-spuler) verbaut ist, wie sie in den Gibson-Gitarren Verwendung finden. In den

Pickups am Hals und in der Mitte übernehmen Klingenmagneten die Ton-wandlung, während der Kollege am Steg mit konven-tionellen Stabmagneten (wie an der Fender Strato-caster) auskommt. Reb Beach

hat sich demnach von Ibanez eine Hybridgitarre mit Fender- und Gibson-merkmalen bauen lassen. Das Beste aus zwei Welten, vereint auf einem Brett ...

Zur Soundverwaltung: Die Tonabnehmer können über den 5-Wege-Klingenschalter angewählt und

kombiniert werden. Der kleine Knebelschalter (toggle switch) dient dazu, den doppelspuligen Hum-bucker in zwei zusätzliche Einspuler (single coils) zu splitten, wodurch sich dem

wilden Biest bis zu 7 unterschiedliche Sounds entlocken lassen, die ihrerseits über die Höhen- und Bassregler am

Verstärker in der Klangfarbe modifiziert werden können. Nicht schlecht, Herr Specht!

Der Nebel meines Unwissens begann sich merklich zu lichten!

Ich verschlang alle Testberichte über die ver-schiedensten Gitarren. Und die Offenbarungen nahmen kein Ende: Aha, der lizensierte Nachbau des Floyd Rose-Vibrato ist an zwei Messerkan-ten freischwebend aufgehängt (das Bauart-prinzip lässt sich an der Grafik auf der Seite "Gitarren&Gear" gut ablesen).

Dieses Prinzip lässt enorme Tonverbiegungen bis zur totalen Erschlaffung der Saiten zu ("dive bombs"). Allerdings gerät durch die komplizierte Stegkonstruktion das Stimmen dieser Gitarre zu einer Wissenschaft! Der Steg dient nämlich nicht nur dem Feinstimmen der Saiten. Die "kompensierten Stegeinlagen" ermöglichen obendrein die Einstellung der Oktavreinheit (Hä? ... bisher nie was davon gehört!). Nicht ohne Grund wird der Name Floyd Rose im deutschen Sprachraum zu "freudlos" umge-deutet.

weitere nützliche Erkenntnisse....

Ein Wechsel auf dickere oder dünnere Saiten führt zwangsläufig zu einem veränderten Saitenzug - und schwupp - verzieht sich der Hals konvex oder konkav. Das sieht

man ihm zwar nicht an, beim Spielen merkt man es aber dann schon: Ein verzogener Hals lässt die Saiten unschön auf dem Griffbrett schnarren - oder sie schweben viel zu weit darüber und erschweren

dadurch sauberes Greifen. Abhilfe schafft ein im Hals verborgener Spannstab, mit dessen Trimmung dieser wieder in Form

gebracht werden kann. Gut zu wissen, denn den sieht man von außen nicht.

Zu alte oder abgespielte, zwischen den Wicklungen mit Schmand und Schmodder zugesetzte

Saiten rauben den Höhen und den Obertönen quasi die Atemluft. Sie klingen nur noch dumpf und mumpfig. Man sollte die

ranzigen Drähte wie die eigene Unterwäsche hin und wieder mal wechseln. Metallisch glänzende Saiten sehen zudem chic aus und fühlen sich besser an als versiffte oder korrodierte Drähte. Wer

möchte schon, dass sich seine Liebste mit silbernen Ohrringen schmückt, auf denen dicker Grün-span

blüht?

All diese Informationen - es gibt ungelogen hunderte davon - brachten mich Stück für Stück voran. Nach und nach bekam ich das Biest in den Griff. Sie war zwar immer noch zickig und verzieh keine noch so kleine Nachlässigkeit, aber sie ließ zunehmend ihr Potenzial (enorm!) aufblitzen - und mich das meine (sehr begrenzt) erkennen. Zum Dank ist sie heute, nach gut 30 Jahren wieder (oder noch immer?) meine Lieblingsgitarre.

Um Bendings (Saitenziehen) für meine gichtigen Finger bequemer zu machen, habe ich die 10er Saiten aktuell durch 7er ersetzt. Mir ist schleierhaft, wie Stevie Ray Vaughan die bluestypischen Bendings mit seinen 14er Abschleppseilen hinbekommen hat. Er muss Finger wie ein freeclimber gehabt haben...

saiten-weise Fachliteratur für gitarristinnen und Gitarristen

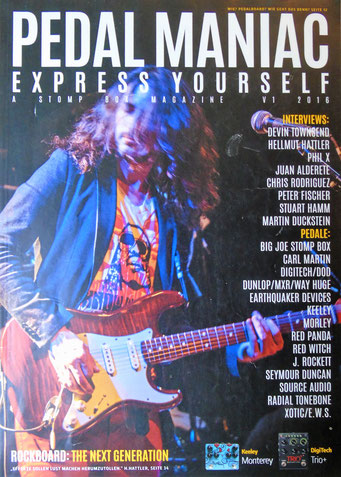

Die Fachzeitschrift hatte mir den Weg gewiesen. Ich las sie von nun an mehr oder weniger regelmäßig. Einen weiteren Erkenntnisgewinn bescherte mir ein Buch, das ich in einer Salzburger Buchhandlung entdeckte. Kaum eine Frage be-züglich Spiel- und Gitarrentechnik, die darin nicht behandelt wird. Neben den Musikinstrumenten werden in der Fach-literatur auch Verstärker und anderes Zubehör vorgestellt, getestet und erklärt. Nun wurde ich auf die kleinen Metall-kästchen aufmerksam, die fast jeder Gitarrist auf der Bühne mit Füßen tritt. Diese bunten Tretminen bergen das Geheim-nis, nach dem ich so lange gesucht hatte: das Geheimnis des individuellen Sounds! Ihnen verdanken - nicht nur, aber größtenteils - viele Gitarristen und Gitarristinnen, dass sie so unverwechselbar klingen, wie sie klingen. Clean - Crunch - Overdrive - High Gain Distortion - Fuzz: die Lösung war ja so einfach!

Nun könnte man freilich fragen: wie kann man sich nur jahrelang das Leben so schwer machen? Anderen erging es jedoch auch nicht anders. Jude Gold, der Gitarrist der amerikanischen Band "Jefferson Starship" (vormals J. Airplane) hatte zunächst auch ständig an seinen Verstärkern herummanipuliert, um einen verzerrten Klang zu erzeugen - natürlich erfolglos. Erst ein Distortion-Pedal brachte ihn in die richtige Spur ("Ich hatte mich vorher immer gefragt, wie die Gitarristen diesen großartigen verzerrten Klang erzeugen").

Jetzt geht´s erst recht los! (2003)

Was lag näher, als sich einen (oder mehrere) dieser Bodentreter anzuschaffen. Doch halt: da gab es neuerdings eine sehr interessante Alternative. Die bleischweren, analogen Verstärker mit ihren mittelalterlichen Glaskolben hatten digitale Kon-kurrenz bekommen. Die neuartigen Amps sind wesentlich leichter und man kann mit ihnen per Knopfdruck eine ganze Klangpalette abrufen. Die Pedale sind im Prinzip schon eingebaut.

Ich gab meinen 35 kg-Boliden bei einem freund-lichen Händler in Dresden in Zahlung (natürlich ohne die zukünftige Wertsteigerung für Vintage-Vollröhrenverstärker zu berücksichtigen) und erhielt dafür ein digitales Gerät vom Hersteller Line 6, Modell Spider II 15 (Specs s. "Gitarren&Gear"). Jetzt verfügte ich endlich über den Sound, der mir so lange vorschwebte. Die 15 Watt reichten dicke aus, denn rein physikalisch betrachtet verdoppelt sich die Lautstärke erst bei zehnfacher Leistung. Obwohl ich die 100 Watt meines alten HH Monitors nie und nimmer hatte abrufen können, waren die 15 Watt des Spiders eigentlich auch schon zu viel Power. Doch durch den Kopfhörerausgang ist stunden-langes Spielen möglich, ohne den sozialen Frieden zu gefährden. Üben machte wieder richtig Spaß. Entsprechend sind die spieltechnischen Fortschritte, die ich nun erzielte.

Auch die Regler am Verstärker wollen sinnvoll bedient sein. Man kann z.B. den Bass bis zum Anschlag aufdrehen- "denn donnern muss es!". Zugleich dreht man den Höhenregler ebenfalls nach ganz rechts - "denn sägen muss es!". So richtig amtlich klingt es aber nur, wenn man auch die Mitten boostet - also Mittenpoti auf Anschlag! Et voilà - schon hat man die Verstärkereinstel-lung, wie sie kein Geringerer als Eddie van Halen praktiziert hat - immer alles auf Vollgas. Simpel, aber hocheffizient.

Auf Kanal 3 ("Metal") peitscht Ennio Morricones weltberühmtes Thema aus "Spiel mir das Lied vom Tod" nahezu authentisch aus dem Lautsprecher. Dabei glänzt die Ibanez

mit ähnlich langem Sustain* wie im Original. Geil!

Natürlich sind dem Experimentieren keine Grenzen gesetzt. Was im Clean- oder Crunchkanal gut klingt, kann mit zu viel Gain** absolut untauglich sein - und

umgekehrt.

* als Sustain bezeichnet man die Länge des Ausklingvorgangs eines Tons. Ein Banjo hat ein sehr kurzes Sustain. Elektrisch verstärkte Gitarren können ein ultralanges Sustain entwickeln (z.B. der erste angeschlagene Gitarrenton in Phil Collins "In The Air Tonight").

** im clean-Kanal wird das Gitarrensignal unverzerrt, im crunch-Kanal leicht angezerrt widergegeben. Im gain-Modus klingt die Gitarre verzerrt ( wird im Heavy Metal-Genre bevorzugt). High gain bedeutet Verzerrung bis zum Anschlag (Zakk Wylde, Slipknot, Linkin Park).

Doch es gibt noch etwas anderes, was mich voranbringt. Mittlerweile ist das Internet zu einer schier unerschöpflichen Quelle von Übungslektionen geworden. Amateure

wie Profis demonstrieren anschau-lich und anhörbar, wie ein Lick, wie ein Riff, wie ein Solo, ja wie ein komplettes Stück gespielt wird. Das erweitert mein Repertoire beträchtlich - und durch das

ständige Nachspielen verbessert sich meine Fingerfertigkeit enorm. Techniken wie pull off, double stops und hammer on verleihen meinem Spiel mehr Farbe. Vor allem das Bending (ziehen der Saiten

um einen Halb- bis zu einem Ganzton und sogar darüber hinaus) - ein altes Stilmittel im Blues - und Fingervibrato führen zu Phrasierungen mit enormer Ausdruckskraft. Nun erst wird den durch die

Saitenschwingung entstehenden Frequenzen Leben ein-gehaucht, nun erst vermittelt die Abfolge der Töne Gefühle wie Wut, Schmerz, Traurigkeit oder Freude, nun erst entsteht Musik, die

anrührt.

wah-Wah-wahnsinn: Cry Baby (2013)

Ein ganz bestimmtes Effektpedal musste nun aber doch her: ein "Cry Baby Wah-Wah" der Firma VOX. Nur mit diesem Pedal lässt sich der legendäre, sprechende Sound von

Hendrix' bzw. Vaughan's "Voodoo Child

(Slight Return)" (hier in der Version von Orianthi) reproduzie-ren. Ein Sound übrigens, der das von Isaac Hayes famos eingespiel-te, mit dem Oscar

prämierte Titelthema des Hollywoodstreifens "Shaft" weltberühmt gemacht hat.

Das Wah-Wah ist ein hochinteressantes Effektgerät. Für die beiden oben genannten Gitarristen ist das Wah gewissermaßen so etwas wie ein Wah(r)zeichen. Unvergessen

aber auch Harvey Mandel's herrlich schräges Gitarrensolo auf dem legendären Woodstock-Festival ("Woodstock Boogie" von Canned Heat, [ab 13:00 min]). Selbst zeitgenössische Gitarrist*innen wie Joe Satriani

oder Orianthi nutzen das Wah-Wah, um ihrem Spiel mehr Farbe zu verleihen.

Mit Wah zu spielen bedeutet aber auch, die eigene Körperbeherrschung zu verbessern. Neben rechter und linker Hand muss nun auch noch ein Fuß rhythmisch exakt,

melodie- und improvisationsdienlich koordiniert werden. Um den Fuß zu entlasten habe ich dem Pedal eine Druckfeder spendiert. So lässt sich der Effekt genauer dosieren. Hat man sich die Technik

erst mal draufgeschafft, lässt sich mit dem Pedal herrlich grooven. Und selbst bei clean eingestelltem Verstärker kann man den Ton wunderbar verbiegen und verzerren, kann man die Gitarre zum

Sprechen, zum Weinen, zum Schreien bringen: Wah-nsinn!

Zur Funktionsweise des Cry Baby s. "Gitarren&Gear".

ein neuer tieftöner (2020)

Der Verkauf der Yamato-Bassgitarre reute mich nun doch, zumal sie heute rund das Vierfache des Anschaf-fungspreises wert wäre (da geht einem dann schon mal der "oh, hätte ich die damals nur nicht verkauft"-Satz durch den Kopf). Doch ein Instrument für meine Bedürfnisse und nach meinen Vorstellungen zu finden ist heutzutage kein Problem. Bei der renommierten Firma mit den drei gekreuzten Stimmgabeln wurde ich schnell fündig.

Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin ist die neue eine ausgewachsene longscale-Bassgitarre, deren Griff-brett 24 Bünden Heimat bietet, also exakt zwei Okta-ven umfasst.

Der Tieftöner sollte optisch zur Ibanez passen; das heißt: freie Sicht auf die verwendeten Hölzer gewähren (Korpus aus Erle mit einer aufgeleimten Decke aus Mango!). Die Tonabnehmer werden nicht wie bei der Ibanez über Kippschalter, sondern per Überblendpotis angewählt und stufenlos gemischt (siehe "Gitarren&Gear"). Dadurch ergibt sich eine Fülle unterschiedlicher Klänge: vom molligen Basspfund bis zum funky Draht - alles ist drin. Hört selbst:

Wie spielt man so eine Bassgitarre? Jeder kennt die simplen "dumm-dumm, dumm-dumm" Quart- und Quintsprünge, die (nicht nur) in der Country- und Westernmusik das

Rhythmusfundament bilden. Die sind natürlich recht einfach zu spielen. Doch in Zeiten, in denen sich auch die Bassgitarre durch elek-trische Verstärkung mehr Gehör verschaffen kann, wird sie mehr

und mehr als Soloinstrument einge-setzt. Man höre sich nur die virtuos-vertrackten Jazzlinien von Jaco Pastorius (Weather Report) an. Und das auf einem bundlosen

Griffbrett (frettless fingerboard) - virtuos!

Meine liebsten "Coverversionen" sind Glen Cornick´s Solo in Jethro Tull´s "Bourée" (das auf der Bourèe aus Johann Sebastian Bachs Suite für Laute in e-moll, BWV 996 beruht) und das Solo des Bassisten Manfred Praeker (Spliff) in "Carbonara". Die kommen ganz authentisch 'rüber. So macht Bassspielen Spaß.

Ich habe die roundwound Saiten durch flatwounds ersetzt (s. "Gitarren&Gear"). Die glatten Saiten sind angenehmer zu spielen, sie raspeln nicht so die Fingerkuppen ab. Der Sound ist nun sauberer, da die störenden Greifgeräusche nahezu eliminiert sind .

Beim Probespielen der Yamaha beim Händler testete ich gleich den Bass-Combo Hydrive 15 von Larry Hartke. Prüfung bestanden: Er durfte die Yamaha nach Hause begleiten. Zwar "nur" mit 15 Watt Leistung ausgestattet, schiebt der Konus aus kevlarverstärkter Pappe und Aluminium ordentlich Schall-druck durchs Frontgitter. Seine Bass-, Mitten- und Höhen-regler erweitern die ohnehin große Soundvielfalt der Yamaha enorm. Da "bassiert" was! (s. "Gitarren&Gear").

Doch auch die "normale" Gitarre lässt sich über diesen Laut-sprecher spielen. Vor allem in der unverzerrten Einstellung (clean) schaffen die angereicherten

Bassanteile einen wun-derbar fülligen Sound. Das hätte ich dem Biest gar nicht zugetraut! Die Bariton-Gitarre (s. unten) spielt über den Hartke ebenfalls in einer ganz anderen Liga.

Die Gründung einer one-man-band (2020)

Eine weitere Errungenschaft ist ein Loop Core von NUX (ausgespro-chen wird das wohl wie "new cross"). Der so genannte Looper beher-bergt gleich mehrere sehr nützliche Funktionen. Zum einen kann man ihn als Metronom, also als Taktgeber nutzen (wissen viele gar nicht: eine der größten Schwierigkeiten beim Gitarre spielen ist in der Tat, das Tempo gleichmäßig zu halten).

Zum anderen kann man sich von verschiedenen drumbeats begleiten lassen. Auch das trainiert die Einhaltung des vorgegebenen Taktes ungemein.

Die eigentliche Leistung dieses kleinen gelben Wunderkistchens besteht jedoch darin, dass man sein eigenes Spiel digital speichern und mit einer oder mehreren anderen Tonspuren überlagern kann (overdubbing). So ist es z.B. möglich, eine Basslinie vorzugeben, die

Rhythmusgitarre darüberzulegen und dann noch zu solieren (die Reihenfolge ist beliebig). Der Looper versetzt einen also in die Lage, mit sich selbst zu musizieren.

Man ist gewissermaßen eine one man band. Ist die Aufnahme perfekt, kann man sie per USB-Kabel in den PC einspeisen. So lässt sich die Eigenkreation versenden und ggf. sogar ins Internet

stellen (bevor jemand danach sucht: noch bin ich in der Testphase). Wer jetzt schon sehen und hören möchte, was man mit dem Looper anstellen kann: einfach hier klicken.

last but not least: "Die elegante" (2021)

Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ameri-kanische Gibson Les Paul, für die je nach Modell ein Betrag im mittleren bis hohen vierstelligen Be-reich abgerufen

wird. Doch es ist eine relativ preis-werte, aber nicht minder edel aussehende Asiatin namens CORT Classic Rock 300, die sich den bei-den anderen fernöstlichen Vollholzgitarren zuge-sellt hat.

Gefertigt wurde sie in Indonesien, einem seit längerem etablierten Gitarrenbaustandort in der Nachfolge Japans, das längst nicht mehr so günstig produziert wie in den 1970er Jahren.

Apropos Holz - diese Gitarre vereint die akusti-schen Eigenschaften der verbauten Klanghölzer wie in einer Symbiose: Mahagoni (Korpus, Hals und Kopfplatte) liefert

Wärme und Dynamik, während der Ahorn der gewölbten Decke ein glockenhelles, klar definiertes Timbre beisteuert. Die Mischung aus Straffheit und ausgleichender Wärme liefert im Verein mit den

Humbucker-Tonabnehmer den typischen "Paula"-Sound. Wozu also mehr bezahlen als nötig?

Das Besondere an dieser Gitarre sind jedoch die aktiven Tonabnehmer. Die batteriegespeisten Pickups fungieren nämlich als Vorverstärker (preamps), was deren output beträchtlich erhöht. Selbst mit relativ dünnen Saiten sind Les Paul-typische, fette Sounds möglich. Die Anwahl der Pickups erfolgt bei dieser Gitarre über einen Dreiwege-Kippschalter (toggle switch), die Soundverwaltung über vier Drehregler (Potentiometer; [s. "Gitarren&Gear"]).

Haptisch und optisch versprüht diese Gitarre eine gewisse Paula-Noblesse (schon wegen des Rouges auf den Wangen und des vornehm-satinartigen Glanzes), weshalb ich

sie "die Elegante" getauft habe. Die 10er Saiten habe ich zwecks Erleichterung der Bendings vorerst gegen 8.5er getauscht (die waren gar nicht so einfach zu

bekommen). Seit 2023 ist ein 8er-Satz aufgezogen, der das Spielen noch einen Tick mehr erleichtert.

Wer wissen will, wie die Elegante klingt: hier wird sie ausführlich vorgestellt.

zwischen tenor und bass: "die Blaue" (2022)

Aller guten Gitarren sind drei? Kann sein, muss aber nicht. Lange liebäugelte ich mit der Anschaffung einer elektrischen Baritongitarre, um die Lücke zwischen Standard- und Bassgitarre zu schließen. Schließlich klingen Black-Sabbath-Riffs auf den tiefer gestimmten Saiten erst richtig fett und böse. Als ich bei dem Gitarrenhändler meines Vertrauens eine Danelectro Vintage Baritone Dark Aqua entdeckte und probespielte, stand mein Entschluss felsenfest: die muss es sein!

Meine Wahl fiel - etwas untypisch für mich - auf die Danelectro 56 Vintage Baritone

[s. "Gitarren&Gear"]. Untypisch deswegen, weil ich eigentlich nicht auf blickdicht lackierte Gitarren stehe. Die - je nach Lichteinfall - hellblaugrüne Lackschicht (dark aqua), die den Korpus, den Ahornhals und die Kopfplatte lückenlos überzieht, hat jedoch ihre Berechtigung. Der junge Firmenchef von Danelectro, Nathan Daniel, wollte seinerzeit den teuren Massivholz-gitarren von Gibson und Fender etwas Preiswertes entgegensetzen. Er entwarf daher einen Holzrahmen mit Mittelblock aus Pappel, den er mit einer von William H. Mason erfundenen Hartfaserplatte (Masonit) verkleidete (ein bewährter Baustoff im Bootsbau, der auch als Ober-fläche von Skateboardrampen Verwendung findet). Dieses Material kann mit schön gemasertem Holz natür-lich nicht konkurrieren. Daher die deckende Farbe. Um noch kostengünstiger produzieren zu können, baute die Firma ihre einspuligen (single coil) Tonabnehmer in Lippenstifthülsen ein - und so sehen sie heute noch aus!

Einen kleinen Umbau habe ich mir erlaubt: die biederen Reglerknöpfe habe ich durch skalierte "Hexenhut"-Potiknöpfe ersetzt.

Ich weiß, jetzt wird manche(r) ob der unedlen Zutaten die Nase rümpfen, von wegen billige Kaufhausgitarre und so. Doch weit gefehlt! Die Tonabnehmer schicken ein kraftvolles Signal an den Verstärker. Ganz egal, ob Gitarren- oder Bassverstärker gewählt wird, der Sound ist amtlich.

Immerhin ist der Led Zeppelin-Klassiker "Kashmir" von Jimmy Page auf einer Danelectro eingespielt worden. Noch Einwände...?

Die Gitarre weist einen scheinbar hohlen Korpus von nur 4 cm Stärke auf. Deshalb kann man die

Danelectro zu den Thinline E-Gitarren zählen, einer speziellen Sorte von Gitarren, die optisch meist an einem mehr oder weniger stilisierten f-Loch über dem Hohlraum zu erkennen sind (wie wir das

von den Streichinstrumenten kennen). Da diese Art von Gitarre einen von der Hals-tasche bis zum Gurtknopf reichenden, massiven Holzkern aufweist (auf dem Steg und Pickups aufgeschraubt sind), ist

sie streng genommen eine Gitarre mit solidem Korpus - nur eben mit etwas Hohlraum drumherum.

Die Luft im Korpus verleiht der Gitarre ein anderes Schwingungsverhalten, als es bei einer solidbody-Gitarre der Fall ist. Die Korpusschwingungen

beeinflus-sen ihrerseits die Saitenschwingungen, und das verleiht dem Sound mehr Perkussivität, macht die Gitarre aber auch anfälliger für die nicht immer erwünschten Rückkopplungen (feedback),

wenn sie bei großer Lautstärke zu nahe am Lautsprecher gespielt wird. Doch wer macht das schon (außer Ted Nugent). Der Sattel aus Aluminium verleiht dem Gesamtklangbild zudem eine leicht glockige

Note.

Spieltechnisch muss man sich daran gewöhnen, dass auf Grund der längeren Mensur auch der Ab-stand zwischen den Bundstäbchen ein wenig größer ist. Da möchten in den unteren Lagen die Finger etwas weiter gestreckt werden. Die Eingewöhnungszeit ist aber gering, zumal wenn man auch eine longscale-Bassgitarre spielt.

Die Stimmung einer Baritongitarre ist gewöhnlich eine Quarte tiefer

(H-E-A-d-f#-h) als das Stan-dardtuning. Sie kann aber auch eine Quinte tiefer gestimmt werden

(A-D-G-c-e-a), ohne dem Bassisten allzu sehr in die Quere zu kommen. Das ist die Stimmung,

die ich für meine Blaue gewählt habe. Andere bestimmende Merkmale sind der längere Hals (genauer: eine längere Mensur, also der Abstand zwischen Steg und Sattel) und dickere Saiten

(.013 - .056). Die rauen roundwound-Saiten habe ich wie bei der Bassgitarre gegen komfortabler zu spielende flatwounds ausgetauscht. Etwas Bequemlichkeit darf man sich ja wohl gönnen.

Trotz des längeren Halses bringt sie dank der Leichtbauweise nur 2,7 Kg auf die Waage. Und das ist ausgesprochen rückenfreundlich - und

vielleicht auch der Grund, weshalb Danelectro-Gitarren bei auffallend vielen Gitarre spielenden Damen so beliebt sind, als da wären:

wachablösung: der vox modeling-verstärker (2023)

20 Jahre nach dem Schritt ins digitale Zeitalter wage ich einen halben Schritt rückwärts in Rich-tung Röhrentechnologie. Der Line 6 Spider II 15 wurde ausgemustert und bekam einen hybriden Nachfolger: den VOX VT 20 X.

In der Vorstufe des britischen Amps werden die Gitarrensignale von einem mehrstufigen Röhren-schaltkreis bearbeitet. Dadurch kommen Verzer-rung, Anschlagsempfindlichkeit und Resonanz des kleinen Kraftpakets einem klassischen Röhrenver-stärker recht nahe.

Doch der VOX kann noch mehr:

Dank seiner Modeling-Eigenschaften simuliert er mit verblüffender Authentizität den typischen Sound von sage und schreibe elf (!) unterschiedlichen Verstärkermodellen: vom glasklaren Klang eines clean-Kanals über knusprigen overdrive (crunch), fettem, knurrigem Rocksound bis hin zu moderner Metal-high gain distortion ist eine große Palette an verschiedenartigen Sounds abrufbar. Doch das ist noch längst nicht alles (s. Gitarren&Gear).

Mit einer Ausgangsleistung von 20 Watt (bei 5 Ohm Impedanz) legt der neue im Vergleich zum Line 6 Spider II 15 eine Schippe Leistung drauf. Natürlich kann der VOX auch "flüsternd" oder über Kopfhörer betrieben werden: bedroom statt headroom*.

*"Technisch gesehen ist der Headroom (gemessen in Dezibel) das Verhältnis zwischen dem maximalen unverzerrten Signal, das ein System verarbeiten kann, und dem Durchschnittspegel, für den das System ausgelegt ist" (https://woodandfirestudio.com/headroom-mastering/).

50 Jahre stark und froh - Gitarrist, mach weiter so!

Seit ich meine erste Gitarre in die Hand bekam ist eine ganze Menge Zeit vergangen. Viele Jahre hat sich musikalisch nicht viel oder rein gar nichts getan. Meine Mutter, der alle Langhaarigen ein Greuel waren, hat mir den Wechsel vom volkstümlichen Akkordeon zur aufrührerischen E-Gitarre nie so recht verziehen. Eine berufliche Hinwendung zu diesem Instrument wäre für sie ein unverzeihlicher Sünden-fall gewesen ("Eine Band aufmachen? Du spinnst wohl!").

Andere Interessen oder Aktivitäten wie das Motorradfahren (dazu gibt es die Extraseite "Bikes" weiter hinten) ließen die Gitarre immer wieder in den Hintergrund treten. Aufgegeben habe ich sie allerdings nie und wenn ich bedenke, dass einige meiner frühen Gitarrenhelden ihr 50jähriges Bühnenjubiläum feiern konnten, dann bin ich ein wenig stolz darauf, dass ich mir eine Reihe ihrer bekanntesten Riffs und Licks noch habe draufziehen können.

Den ungesunden Ehrgeiz, es eines Tages mit der Fingerfertigkeit der high-speed-shredder unter mei-nen Idolen aufnehmen zu können, habe ich vernünftigerweise längst

aufgegeben. Langsameres, melodiöses Spiel wie das von Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour oder - die etwas härtere Gangart - von Leslie West (Mountain)

entspricht eher meinem gitarristischen Fähigkeiten. Zählt man noch die pentatonischen Blueslicks hinzu, kommt einiges zusammen.

Aus dem rastlosen Dilettanten ist mit den Jahren ein zwangloser Amateur geworden. Gut möglich, dass ich mir von einem Gitarrenlehrer (oder einer -lehrerin) doch noch ein paar Sachen zeigen lasse, z.B. wie man gute pinch harmonics, "diese mit knapp gefasstem Plektrum quiekend herausgequetschten har-monischen Obertöne" (Franz Holtmann, gitarre&bass 04.23) herauskitzelt, um meinen Helden noch ein Stück näher zu kommen.